Devenez indispensable pour vos clients.

Je le confesse je suis un grand consommateur en ligne. J’achète énormément sur le net. Je suis un addict de Ebay (j’y ai effectué quelques 200 transactions avec une cote d’appréciation de 100 %); en acheteur compulsif sur le web, je maîtrise à perfection la mise de dernière minute aux enchères, je fais sacrer des gens partout autour du monde quand je les coiffe à la dernière seconde dans une transaction ebayenne qu’ils pensaient gagner… je connais les trucs pour bider, les coupons de promos qui nous permettent de sauver sur nos emplettes dans plusieurs sites, je connais les robots qui scannent les prix pour vous, qui magasinent à votre place. J’ai acheté des vêtements, des livres, des disques, du matériel informatique, des lunettes, des polices de caractère, des billets d’avion, des oeuvres d’art, des films et même un évier et de la robinetterie. Pas pour rien que je vous parle d’une réelle confession. Je magasine sur le net autant que Carey Price ne garde le sien (ceci étant dit uniquement pour faire chier mes amis fans de la Sainte Flanelle). Dans l’ère des discours d’achat chez nous, d’achat de proximité, de récession économique ainsi que du développement et de l’autonomie des régions, je vous balance que je suis un traître à la nation et que je transige à travers le monde à la recherche d’un certain ratio qualité/prix sans me soucier du marchand-régional-payeur-de-taxes-et-d’impôts-créateur-d’emploi. J’ironise, vous savez bien. Mais pas tant que ça. Cessons de nous mettre la tête dans le sable, la business du marché de détail n’est plus uniquement locale. La notion du marchand-maître-du-jeu n’est plus. No more bullshit. Dans le passé, on nous disait que tel item était indisponible, que ce prix était le meilleur, qu’une commande prenait un mois minimum. Aujourd’hui, on sait en ligne si l’item est dispo, sinon dans combien de jours il le sera, le prix est vérifiable et la possibilité de le recevoir en 24 h est possible. Ça ne va pas bien pour le marchand du coin? Faux. Regardons les choses autrement. Oui, il y aura toujours quelqu’un, quelque part qui sera moins cher et (peut-être) meilleur. Online ou pas. On ferme boutique? On change de métier? Laissez-moi vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées. Je vous ai déjà parlé de Jiix, cette librairie spécialisée en BD (j’hésite à la catégoriser de la sorte, puisque je considère cet endroit beaucoup plus comme un diffuseur de culture qu’une simple librairie, on en reparlera…), où je me procure pas mal de bandes dessinées. Et bien, il y a une couple de semaines, je reçois un courriel d’un des deux sympas propriétaires qui me raconte que Gipi, un auteur italien de qui j’ai déjà acheté les livres, vient tout juste d’en écrire un intitulé « Ma vie mal dessinée » (quel titre!) et que ce livre devrait m’intéresser. Pas n’importe qui. Moi. Je n’ai pas hésité une seule minute et j’ai répondu tout de suite de me réserver le livre. Aucune recherche alternative de prix ni de commande en ligne. Le marchand venait de faire son job en s’occupant de moi. Cette librairie venait de faire ce à quoi on s’attend d’elle : me conseiller, m’orienter, me faire découvrir selon mes goûts. Tout cela avec un service courtois et poli. Autre exemple avec Jiix qui date de quelques mois : j’avais commandé un livre (dont j’ai parlé, ici) et quand celui-ci est arrivé, au téléphone, les deux libraires me disaient avoir une surprise pour moi lorsque je viendrais cueillir ma commande; une jolie affiche de l’auteur. Sans rien demander. Ce sont deux exemples de service plus difficile à réaliser en ligne. On est loin de l’épopée du fil DMI qui a fait la manchette des revues et des émissions de protection des consommateurs quant au prix exorbitant que certains dépositaires chargeaient comparativement aux vendeurs en ligne. Non. Ici, je parle de conseil. De service pur. D’une façon pas mal plus intéressante de faire des affaires. Au lieu de se soucier de baisser leurs prix de 1$ pour attirer une clientèle futile prête à la quitter pour n’importe qui, cette librairie établit une relation privilégiée avec sa clientèle, en la conseillant, en en donnant plus, en devenant indispensable. Voilà une belle façon de passer la crise économique : être indispensable pour ses clients.

Je le confesse je suis un grand consommateur en ligne. J’achète énormément sur le net. Je suis un addict de Ebay (j’y ai effectué quelques 200 transactions avec une cote d’appréciation de 100 %); en acheteur compulsif sur le web, je maîtrise à perfection la mise de dernière minute aux enchères, je fais sacrer des gens partout autour du monde quand je les coiffe à la dernière seconde dans une transaction ebayenne qu’ils pensaient gagner… je connais les trucs pour bider, les coupons de promos qui nous permettent de sauver sur nos emplettes dans plusieurs sites, je connais les robots qui scannent les prix pour vous, qui magasinent à votre place. J’ai acheté des vêtements, des livres, des disques, du matériel informatique, des lunettes, des polices de caractère, des billets d’avion, des oeuvres d’art, des films et même un évier et de la robinetterie. Pas pour rien que je vous parle d’une réelle confession. Je magasine sur le net autant que Carey Price ne garde le sien (ceci étant dit uniquement pour faire chier mes amis fans de la Sainte Flanelle). Dans l’ère des discours d’achat chez nous, d’achat de proximité, de récession économique ainsi que du développement et de l’autonomie des régions, je vous balance que je suis un traître à la nation et que je transige à travers le monde à la recherche d’un certain ratio qualité/prix sans me soucier du marchand-régional-payeur-de-taxes-et-d’impôts-créateur-d’emploi. J’ironise, vous savez bien. Mais pas tant que ça. Cessons de nous mettre la tête dans le sable, la business du marché de détail n’est plus uniquement locale. La notion du marchand-maître-du-jeu n’est plus. No more bullshit. Dans le passé, on nous disait que tel item était indisponible, que ce prix était le meilleur, qu’une commande prenait un mois minimum. Aujourd’hui, on sait en ligne si l’item est dispo, sinon dans combien de jours il le sera, le prix est vérifiable et la possibilité de le recevoir en 24 h est possible. Ça ne va pas bien pour le marchand du coin? Faux. Regardons les choses autrement. Oui, il y aura toujours quelqu’un, quelque part qui sera moins cher et (peut-être) meilleur. Online ou pas. On ferme boutique? On change de métier? Laissez-moi vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées. Je vous ai déjà parlé de Jiix, cette librairie spécialisée en BD (j’hésite à la catégoriser de la sorte, puisque je considère cet endroit beaucoup plus comme un diffuseur de culture qu’une simple librairie, on en reparlera…), où je me procure pas mal de bandes dessinées. Et bien, il y a une couple de semaines, je reçois un courriel d’un des deux sympas propriétaires qui me raconte que Gipi, un auteur italien de qui j’ai déjà acheté les livres, vient tout juste d’en écrire un intitulé « Ma vie mal dessinée » (quel titre!) et que ce livre devrait m’intéresser. Pas n’importe qui. Moi. Je n’ai pas hésité une seule minute et j’ai répondu tout de suite de me réserver le livre. Aucune recherche alternative de prix ni de commande en ligne. Le marchand venait de faire son job en s’occupant de moi. Cette librairie venait de faire ce à quoi on s’attend d’elle : me conseiller, m’orienter, me faire découvrir selon mes goûts. Tout cela avec un service courtois et poli. Autre exemple avec Jiix qui date de quelques mois : j’avais commandé un livre (dont j’ai parlé, ici) et quand celui-ci est arrivé, au téléphone, les deux libraires me disaient avoir une surprise pour moi lorsque je viendrais cueillir ma commande; une jolie affiche de l’auteur. Sans rien demander. Ce sont deux exemples de service plus difficile à réaliser en ligne. On est loin de l’épopée du fil DMI qui a fait la manchette des revues et des émissions de protection des consommateurs quant au prix exorbitant que certains dépositaires chargeaient comparativement aux vendeurs en ligne. Non. Ici, je parle de conseil. De service pur. D’une façon pas mal plus intéressante de faire des affaires. Au lieu de se soucier de baisser leurs prix de 1$ pour attirer une clientèle futile prête à la quitter pour n’importe qui, cette librairie établit une relation privilégiée avec sa clientèle, en la conseillant, en en donnant plus, en devenant indispensable. Voilà une belle façon de passer la crise économique : être indispensable pour ses clients.

En passant, le livre est magnifique. Gipi est un grand auteur, un grand dessinateur. Même « mal dessinée », cette autobiographie est vraiment généreuse, dure, étrange et complexe, une biographie qui nous livre les peurs, les maladies, les souffrances, les inhibitions, les descentes aux enfers, mais aussi les amitiés, les réflexions, les bonheurs de l’auteur. Aussi complexe qu’une relation client/fournisseur. Merci Jiix pour les conseils.

> Ma vie mal dessinée, Gipi – Futuropolis

Pour une entrevue vidéo de l’auteur, au sujet de ce livre, cliquez ici.

Billets que vous pourriez aimer

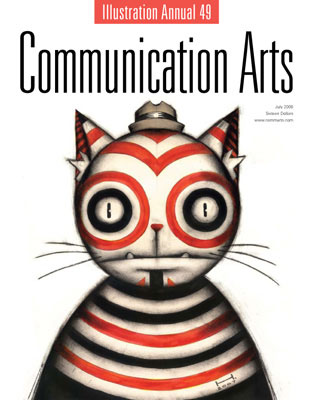

CA, 50 ans d’inspiration qui expire lentement.

Le magazine de communication graphique américain, Communication Arts, fête son cinquantième anniversaire avec son numéro des mois de mars et avril 2009. Véritable institution, cette publication a toujours été une de mes favorites parmi toutes celles consacrées au design. D’une facture très sobre, laissant place plus aux oeuvres, ses pages ont toujours été dédiés aux boîtes, photographes, illustrateurs (majoritairement américains) les plus créatifs du marché. De toutes les revues spécialisées en Com auxquels j’ai été abonné, seules Communication Arts et Print ont réussi à conserver ma fidélité. Même si je consacre beaucoup moins de temps à lire ce type de magazine, elles me rappellent des souvenirs pas si lointains, du début de ma carrière, où chaque page était dévorée et lue jusqu’à l’épine. C’était le temps d’avant. Le temps d’avant internet, vous vous en doutez bien. Dorénavant, les sources pour s’abreuver de graphisme, tendances et informations sont maintenant légion, à portée de main (oeil, doigt, souris…). Même si je suis toujours un grand consommateur de revues, je jette maintenant mon dévolu beaucoup plus vers des périodiques qui ne sont pas directement associés au domaine des communications. Des publications traitant de psychologie, actualités internationales, de musique, de skateboard et de sujets économiques trouvent de plus en plus leur place à mon chevet, détrônant les fanzines de design. Pourquoi? Par intérêt, bien sûr, mais aussi par lassitude. Si la presque totalité de mon inspiration se trouvait dans ce type de magazine auparavant, aujourd’hui mes sources sont beaucoup plus diversifiées. Comme un musicien qui s’inspirerait de la créativité d’un auteur ou d’un peintre pour réussir à recréer des univers sonores différents, le communicateur visuel doit décoller son nez de sa feuille de papier pour se ressourcer. Savoir extrapoler ses connaissances, ne pas se restreindre à ce que l’on connaît, expérimenter des idées provenant de domaines totalement différents permet de trouver des avenues intéressantes qui dérogent du quotidien. Ce que je reproche aux magazines telle Communication Arts est de nous montrer des plats déjà servis; puiser ses ingrédients à même des univers diversifiés change les sauces et réinvente la cuisine publicitaire. Pour faire un parallèle avec la bouffe, il trône dans ma cuisine une multitude de bouquins de recettes que je consulte que très rarement, préférant piger ici et là, au travers des pages, des idées que je mélange et apprivoise à mon goût.

Le magazine de communication graphique américain, Communication Arts, fête son cinquantième anniversaire avec son numéro des mois de mars et avril 2009. Véritable institution, cette publication a toujours été une de mes favorites parmi toutes celles consacrées au design. D’une facture très sobre, laissant place plus aux oeuvres, ses pages ont toujours été dédiés aux boîtes, photographes, illustrateurs (majoritairement américains) les plus créatifs du marché. De toutes les revues spécialisées en Com auxquels j’ai été abonné, seules Communication Arts et Print ont réussi à conserver ma fidélité. Même si je consacre beaucoup moins de temps à lire ce type de magazine, elles me rappellent des souvenirs pas si lointains, du début de ma carrière, où chaque page était dévorée et lue jusqu’à l’épine. C’était le temps d’avant. Le temps d’avant internet, vous vous en doutez bien. Dorénavant, les sources pour s’abreuver de graphisme, tendances et informations sont maintenant légion, à portée de main (oeil, doigt, souris…). Même si je suis toujours un grand consommateur de revues, je jette maintenant mon dévolu beaucoup plus vers des périodiques qui ne sont pas directement associés au domaine des communications. Des publications traitant de psychologie, actualités internationales, de musique, de skateboard et de sujets économiques trouvent de plus en plus leur place à mon chevet, détrônant les fanzines de design. Pourquoi? Par intérêt, bien sûr, mais aussi par lassitude. Si la presque totalité de mon inspiration se trouvait dans ce type de magazine auparavant, aujourd’hui mes sources sont beaucoup plus diversifiées. Comme un musicien qui s’inspirerait de la créativité d’un auteur ou d’un peintre pour réussir à recréer des univers sonores différents, le communicateur visuel doit décoller son nez de sa feuille de papier pour se ressourcer. Savoir extrapoler ses connaissances, ne pas se restreindre à ce que l’on connaît, expérimenter des idées provenant de domaines totalement différents permet de trouver des avenues intéressantes qui dérogent du quotidien. Ce que je reproche aux magazines telle Communication Arts est de nous montrer des plats déjà servis; puiser ses ingrédients à même des univers diversifiés change les sauces et réinvente la cuisine publicitaire. Pour faire un parallèle avec la bouffe, il trône dans ma cuisine une multitude de bouquins de recettes que je consulte que très rarement, préférant piger ici et là, au travers des pages, des idées que je mélange et apprivoise à mon goût.

Communication Arts a aujourd’hui 50 ans. 50 ans d’inspiration. Je me rappelle maintenant, outres les exemples d’oeuvres primées, ce qui me fascinait encore plus dans ce genre de magazine était les portraits que l’on brossait des créateurs, pas uniquement de leurs productions, mais qui ils étaient dans leur vie professionnelle et personnelle. Les blogues, comme le modeste que vous lisez, remplacent petit à petit ce transfert de connaissances et d’intérêt. Comme je me plais à répéter à mes clients, le dialogue est beaucoup plus captivant que le monologue…

Billets que vous pourriez aimer

O. pressée.

Un article du NY Times a attiré mon attention le week-end dernier. Il traitait de la guigne de certains consommateurs par rapport à leurs marques préférées. L’article citait par exemple le nouvel emballage des jus Tropicana. Pepsi Co avait entrepris à la fin de 2008 un grand ménage au niveau de sa marque phare Tropicana en introduisant son tout nouveau look à ses consommateurs dès le début de l’année. Nouveau logo, nouvelle typographie, emballages plus sobres, avaient été introduits; on avait même enlevé l’orange transpercée par une paille, l’image par laquelle la multinationale du jus était la plus reconnue. Erreur. Les consommateurs n’ont pas du tout apprécié. Tellement en fait, que les nombreux courriels et téléphones dénonçant la stratégie ont été si agressifs que Pepsi Co a du faire marche arrière en annonçant qu’elle reviendrait peut-être à ses anciens emballages dès février. Les propos des consommateurs étaient sans équivoque : l’emballage leur faisait penser à une marque de jus maison ou encore un produit sans-marque générique, et pire encore, qu’il était rendu difficile de différencier Tropicana des autres jus de la compétition. Ce qui est impressionnant, c’est que selon leurs études (parce que ces megas entreprises, ne font pas un geste d’une telle ampleur sans sonder et faire des focus groups) aucun des malaises n’avait été préssenti : même qu’une des conclusions de leurs nombreuses enquêtes révélait que la paille et l’orange (l’image que les gens regrettaient) avaient peu de reconnaissance vis-à-vis la clientèle. On avait sous-estimé le pouvoir de séduction qu’une marque peut détenir. L’«Emotional Branding » comme disent les Français. Cela ne vous rappelle pas les problèmes du Nouveau Coke en 1985? La concurrente de Pepsi avait dû elle aussi faire volte-face par rapport à sa clientèle et son mécontentement.

Un article du NY Times a attiré mon attention le week-end dernier. Il traitait de la guigne de certains consommateurs par rapport à leurs marques préférées. L’article citait par exemple le nouvel emballage des jus Tropicana. Pepsi Co avait entrepris à la fin de 2008 un grand ménage au niveau de sa marque phare Tropicana en introduisant son tout nouveau look à ses consommateurs dès le début de l’année. Nouveau logo, nouvelle typographie, emballages plus sobres, avaient été introduits; on avait même enlevé l’orange transpercée par une paille, l’image par laquelle la multinationale du jus était la plus reconnue. Erreur. Les consommateurs n’ont pas du tout apprécié. Tellement en fait, que les nombreux courriels et téléphones dénonçant la stratégie ont été si agressifs que Pepsi Co a du faire marche arrière en annonçant qu’elle reviendrait peut-être à ses anciens emballages dès février. Les propos des consommateurs étaient sans équivoque : l’emballage leur faisait penser à une marque de jus maison ou encore un produit sans-marque générique, et pire encore, qu’il était rendu difficile de différencier Tropicana des autres jus de la compétition. Ce qui est impressionnant, c’est que selon leurs études (parce que ces megas entreprises, ne font pas un geste d’une telle ampleur sans sonder et faire des focus groups) aucun des malaises n’avait été préssenti : même qu’une des conclusions de leurs nombreuses enquêtes révélait que la paille et l’orange (l’image que les gens regrettaient) avaient peu de reconnaissance vis-à-vis la clientèle. On avait sous-estimé le pouvoir de séduction qu’une marque peut détenir. L’«Emotional Branding » comme disent les Français. Cela ne vous rappelle pas les problèmes du Nouveau Coke en 1985? La concurrente de Pepsi avait dû elle aussi faire volte-face par rapport à sa clientèle et son mécontentement.

À l’heure de Facebook, où un groupe de protestation peut se monter en quelques minutes, où un vidéo dénonçant un produit ou une situation peut se monter en quelques heures et être vu par des millions d’internautes, les compagnies ont de moins en moins de latitude à se laisser aller. Les études à grands frais que Pepsi Co s’est offertes n’ont pas décelé la fibre émotionnelle de Tropicana vis-à-vis ses consommateurs. On a dû réalisé mille et un focus groups dans les règles de l’art, mais en oubliant de sonder les gens sur les choses qui les touchaient vraiment.

Quelles leçons faut-il tirer de l’aventure Tropicana vs les buveurs de jus d’orange par rapport à des entreprises de moins grandes tailles ou de marchés différents : écouter et sentir. Écouter ses clients; suivre la tendance, oui, mais avant tout leur donner ce qu’ils veulent. Pas ce que nous voulons leur donner, mais bien ce dont ils ont besoin. Éviter le discours : nous savons ce dont vous avez besoin. Plutôt prendre en considération leurs attentes émotionnelles par rapport à nos produits. Surtout ne pas les prendre pour des cons. Surtout ne pas leur vendre de quoi. No bullshit. Dites qui vous êtes, ce que vous faites pas ce que voudriez être et faire. Soyez vous-même. Avant, j’avais tendance à faire de grands préambules avant mes présentations, expliquer de long en large mes axes de communication en préparant le terrain à la présentation de mon concept. Je ne le fais plus. Je fonce et présente mes maquettes. Pourquoi? Parce que c’est de cette façon qu’elles se débattront sur la place publique, mes idées. Je ne serai pas derrière chacune des personnes qui se verront solliciter par ma publicité ou mon emballage à déblatérer que j’ai choisi telle typographie ou une autre pour attirer son attention; il n’en a rien à foutre. Et un concept que l’on doit expliquer est un mauvais concept ou une idée trop compliquée. Sentir les gens autant que les sonder. La différence? Si tu les sondes uniquement, ils te diront ce qu’ils leur plaisent tout en restant à l’intérieur du cadre, par contre, si tu tentes de sentir les émotions de tes clients par rapport à ce que tu fais pour eux, tu auras une meilleure idée de leurs attentes et leurs déceptions. C’est plus souvent qu’autrement dans les détails que les gens accrochent, pas sur les grande lignes. Les gens du service à la clientèle sentent plus souvent les gens que ceux du département des ventes. Ils ont les plaintes, les demandes délicates, ils sentent plus ce que les gens pensent, vraiment; parce que les clients ne font pas face à un spécialiste des ventes, mais bien à quelqu’un qui va écouter leurs doléances plutôt que les convaincre du contraire. Il est primordial pour les entreprises, d’établir un dialogue avec ses clients: fini l’ère des monologues et des pitchs de vente qui sentent le réchauffé; offrez, discutez, réagissez, décloisonnez les murs qui sont entre vous et le client. C’est à partir de ce dialogue que vous serez en mesure de mieux répondre à vos clients.

Quand vous prendrez une gorgée de jus d’orange, au déjeuner, regardez l’emballage qui se trouve sur votre table et imaginez comment vous auriez réagi si vous aviez été Pepsi Co.

Billets que vous pourriez aimer

Qui est le plus vert: papier ou pixel?

Quand il s’agit de quantifier l’impact sur l’environnement des divers moyens de communication, l’impression a souvent… mauvaise presse. C’est du moins le sujet d’un article pas mal intéressant paru dans le magazine Eye, véritable bible du graphisme au Royaume-Uni. Avec la possibilité qu’on a maintenant de lire de plus en plus de quotidiens sur le net, des brochures en format .pdf ou simplement de consulter ses courriels sur son téléphone; qu’ils aient été créés ici ou à l’autre bout du monde est renversant. En fait, la technologie est si simple en apparence, que l’on oublie les mégas infrastructures qui permettent cette facilité. Les usines qui produisent les ordinateurs portables, les téléphones intelligents ainsi que les écrans plats sur lesquels on consulte ces publications, mais tout autant les réseaux et les centres de données sur lesquels voyage l’information ont besoin d’être alimentés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si l’on veut justement pouvoir être constamment en ligne sur la nouvelle. Jonathan Koomey, du Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie, a calculé que ces fameux centres de données consomment 1 % de la capacité globale d’électricité, et leurs besoins croient de 17 % par année (New Scientist, 4 octobre 2008). Au contraire, à chaque fois que nous feuilletons un magazine ou un journal, on ne peut que se rappeler de toutes les ressources qui ont été utilisées pour sa production : papier, ordinateurs pour la création, l’impression. Parallèlement à ce phénomène, de plus en plus d’entreprises de service abandonnent les factures ou les états de compte en papier au profit de versions électroniques. Évoquant des raisons purement idéologiques et écologiques, les entreprises réussissent aussi à réaliser des économies importantes. Bien que les fournisseurs de papier clament que leur produit est écologique : de toutes les matières, personne ne contestera que le papier en est une facile et grandement recyclable, mais dépendamment du type de papier utilisé, de son grade ou de son type de fabrication, il est difficile d’y attribuer une empreinte écologique fiable. Les questions environnementales sont complexes et souvent les réponses ne sont pas exactes à cent pour cent. L’année dernière, une étude de KTH, l’Institut royal suédois de technologie, en comparaison des impacts environnementaux de la lecture du journal suédois Sundsvalls Tidning sous sa forme imprimée ou sur un PC a examiné l’ensemble du cycle de vie, de la production éditoriale, à travers la distribution et de la lecture, jusqu’à la fin de sa vie, soit l’élimination du papier ou de l’appareil électronique. Pour chacune des méthodes de lecture du document, les impacts potentiels sur l’environnement ont été différents. Pour la version imprimée, la production de papier a été l’importante activité et pour la version web, la production de l’ordinateur. Les conclusions n’ont pas été très tranchantes : pour la Suède, la version papier est celle qui a produit le plus d’émission de gaz à effet de serre, mais si on élargit la retombée de la version web au reste de l’Europe (puisque le rayonnement de la version électronique dépasse la version physique), c’est cette version qui a consommé le plus d’électricité. Autres questions qui pourraient influencer les chiffres : le nombre de lecteurs différents pour une même version papier ainsi que la durée de vie des ordinateurs. Bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions, il est évident que l’évolution incessante des ordinateurs augmente le problème des déchets électroniques. Le journaliste conclut l’article en indiquant que c’est peut-être au niveau du temps de lecture que le choix du papier ou de la version électronique est le plus pertinent. Plus vous devez plonger dans une lecture longtemps, plus la version imprimée devient indispensable. Et si le temps pris pour afficher quelque chose à l’écran a un impact sur l’environnement — et comme l’affichage est directement dépendant de la lisibilité -, alors la conception éditoriale, la typographie et le graphisme auront un rôle déterminant dans l’amélioration des médias électroniques. Les considérations environnementales ne suffisent pas pour éliminer l’impression ou la publication en ligne. Une meilleure compréhension de chaque moyen de communication peut contribuer à faire un meilleur choix. Bien que l’environnement soit une préoccupation de premier plan, l’ergonomie de l’information et le plaisir de la lecture sont des arguments qu’on ne peut mettre de côté.

Quand il s’agit de quantifier l’impact sur l’environnement des divers moyens de communication, l’impression a souvent… mauvaise presse. C’est du moins le sujet d’un article pas mal intéressant paru dans le magazine Eye, véritable bible du graphisme au Royaume-Uni. Avec la possibilité qu’on a maintenant de lire de plus en plus de quotidiens sur le net, des brochures en format .pdf ou simplement de consulter ses courriels sur son téléphone; qu’ils aient été créés ici ou à l’autre bout du monde est renversant. En fait, la technologie est si simple en apparence, que l’on oublie les mégas infrastructures qui permettent cette facilité. Les usines qui produisent les ordinateurs portables, les téléphones intelligents ainsi que les écrans plats sur lesquels on consulte ces publications, mais tout autant les réseaux et les centres de données sur lesquels voyage l’information ont besoin d’être alimentés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si l’on veut justement pouvoir être constamment en ligne sur la nouvelle. Jonathan Koomey, du Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie, a calculé que ces fameux centres de données consomment 1 % de la capacité globale d’électricité, et leurs besoins croient de 17 % par année (New Scientist, 4 octobre 2008). Au contraire, à chaque fois que nous feuilletons un magazine ou un journal, on ne peut que se rappeler de toutes les ressources qui ont été utilisées pour sa production : papier, ordinateurs pour la création, l’impression. Parallèlement à ce phénomène, de plus en plus d’entreprises de service abandonnent les factures ou les états de compte en papier au profit de versions électroniques. Évoquant des raisons purement idéologiques et écologiques, les entreprises réussissent aussi à réaliser des économies importantes. Bien que les fournisseurs de papier clament que leur produit est écologique : de toutes les matières, personne ne contestera que le papier en est une facile et grandement recyclable, mais dépendamment du type de papier utilisé, de son grade ou de son type de fabrication, il est difficile d’y attribuer une empreinte écologique fiable. Les questions environnementales sont complexes et souvent les réponses ne sont pas exactes à cent pour cent. L’année dernière, une étude de KTH, l’Institut royal suédois de technologie, en comparaison des impacts environnementaux de la lecture du journal suédois Sundsvalls Tidning sous sa forme imprimée ou sur un PC a examiné l’ensemble du cycle de vie, de la production éditoriale, à travers la distribution et de la lecture, jusqu’à la fin de sa vie, soit l’élimination du papier ou de l’appareil électronique. Pour chacune des méthodes de lecture du document, les impacts potentiels sur l’environnement ont été différents. Pour la version imprimée, la production de papier a été l’importante activité et pour la version web, la production de l’ordinateur. Les conclusions n’ont pas été très tranchantes : pour la Suède, la version papier est celle qui a produit le plus d’émission de gaz à effet de serre, mais si on élargit la retombée de la version web au reste de l’Europe (puisque le rayonnement de la version électronique dépasse la version physique), c’est cette version qui a consommé le plus d’électricité. Autres questions qui pourraient influencer les chiffres : le nombre de lecteurs différents pour une même version papier ainsi que la durée de vie des ordinateurs. Bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions, il est évident que l’évolution incessante des ordinateurs augmente le problème des déchets électroniques. Le journaliste conclut l’article en indiquant que c’est peut-être au niveau du temps de lecture que le choix du papier ou de la version électronique est le plus pertinent. Plus vous devez plonger dans une lecture longtemps, plus la version imprimée devient indispensable. Et si le temps pris pour afficher quelque chose à l’écran a un impact sur l’environnement — et comme l’affichage est directement dépendant de la lisibilité -, alors la conception éditoriale, la typographie et le graphisme auront un rôle déterminant dans l’amélioration des médias électroniques. Les considérations environnementales ne suffisent pas pour éliminer l’impression ou la publication en ligne. Une meilleure compréhension de chaque moyen de communication peut contribuer à faire un meilleur choix. Bien que l’environnement soit une préoccupation de premier plan, l’ergonomie de l’information et le plaisir de la lecture sont des arguments qu’on ne peut mettre de côté.

> Why do we assume that online publishing is greener than print and paper?

Barney Cox – Eye Magazine no.70

Billets que vous pourriez aimer

Charlie Brown, Snoopy et moi.

Je n’arrive pas à me rappeler quand je les ai connus. Au primaire, secondaire? J’ai une mémoire de 512k. Même pas une HD. En fait, ma mémoire est aussi bonne que ma vision de loin. OK. Je prends 2 minutes et ouvre une parenthèse pour vous raconter « La fois que j’ai eu de l’air le plus fou #324 » : pendant les dernières vacances de Noël, alors que je me trouve au rayon de la pâtisserie de l’épicerie Corneau Cantin, j’aperçois Kathy, ma pote de chez Chlorophylle, qui entre. Je la salue, mais elle ne me voit pas puisqu’elle ne réagit pas. Alors, je refais un bye-bye encore plus significatif, sans succès. Alors qu’elle est très près de moi, je me rends compte qu’elle vient tout juste de se lever, car elle a les yeux tout enflés, elle semble sortir tout juste du lit. Je m’approche et lui dis amicalement : « hey, t’a ben la face bouffie à matin! , tout juste avant de me rendre compte que ce n’est pas Kathy. Bravo. La femme que je viens d’insulter me regarde et me dit mi-figue mi-raisin : « je fais si dure que ça? ». Je fonds. Sous ma tuque de laine, il doit faire 40 °C. Le reste de mon visage prend la couleur de mon nez. J’ai l’impression que mon antisudorifique vient de se liquéfier instantanément. Je balbutie « heu nooooonnn, pas du tout… nonnn , je vous ai prise pour… une amie ». C’est certain. Ça prend tout qu’une amie pour se laisser traiter de bouffie… À toutes les rangées de l’épicerie, je la rencontrais à nouveau et je prenais, par la même occasion, quelques degrés supplémentaires sous la tuque. Bon voilà. Fin de la parenthèse. J’ai fait un Charlie Brown de moi. Ce qui me ramène à mon sujet principal; je me rappelle plus comment j’ai connu mon ami Charlie Brown, mais cela fait un bail. J’en parle parce que pendant les Fêtes, à part insulter de parfaites inconnues, j’ai visité l’exposition « Le monde de Charlie Brown : la vie et l’oeuvre de Charles M. Schulz » à la Pulperie de Chicoutimi. C’est une exposition itinérante qui nous provient de la Fondation Charles M. Schulz, le créateur de Peanuts. Je n’ai pas de mémoire mais en lisant les informations sur les pièces exposées, cela m’a rappelé que j’avais dans ma bibliothèque une autobiographie pas mal intéressante qui s’intitule « Charlie Brown, Snoopy and Me » (d’où mon titre). L’expo a surtout revigoré tout l’amour que j’ai pour cette bande dessinée. Son intelligence, sa créativité, sa subtilité, son humour pourtant si simple. Ce trait de crayon. J’ai d’ailleurs bavé en voyant les crayonnés originaux. Quelle belle histoire que celle de Schulz et de ses personnages! Refusant que sa création soit reprise ou faite par un studio, comme l’ont fait avant lui Hergé et Disney, il a dessiné jusqu’à la fin ses bandes quotidiennes; mourant quelques heures avant la parution de la dernière. On voit d’ailleurs le dernier strip à l’expo: Snoopy sur sa niche, tapant sur sa Remington le texte d’adieu de son papa. Les souvenirs que cette expo m’a rappelés sont légions : les articles aux couleurs des personnages qui jonchaient mon premier appartement à Montréal (j’avais même des draps – on s’entend, qu’on était loin du bachelor-lounge-piège-à-fille !!!!!), ma quète dans toutes les bouquineries usagées pour trouver de vieux exemplaires originaux (ma meilleure collecte : Lennoxville près de Sherbrooke, lors d’une immersion anglaise – fallait me voir revenir en vélo avec la boîte de carton sur le guidon), mon sac d’école Snoopy (que j’avais au Cégep… – sans commentaires svp…), mais avant tout, le plaisir sans cesse renouvellé de relire et relire ces classiques de l’histoire de la bande dessiné. Si le coeur vous en dit, une super collection regroupant tout les strips de 1950 à 2000, un travail d’archives colossal, est en court de parution. L’éditeur Fantagraphics publie, à raison de deux livres par an, pendant 12 ans, tous les bandes créées par Schulz. C’est un must pour le collectionneur.

Je n’arrive pas à me rappeler quand je les ai connus. Au primaire, secondaire? J’ai une mémoire de 512k. Même pas une HD. En fait, ma mémoire est aussi bonne que ma vision de loin. OK. Je prends 2 minutes et ouvre une parenthèse pour vous raconter « La fois que j’ai eu de l’air le plus fou #324 » : pendant les dernières vacances de Noël, alors que je me trouve au rayon de la pâtisserie de l’épicerie Corneau Cantin, j’aperçois Kathy, ma pote de chez Chlorophylle, qui entre. Je la salue, mais elle ne me voit pas puisqu’elle ne réagit pas. Alors, je refais un bye-bye encore plus significatif, sans succès. Alors qu’elle est très près de moi, je me rends compte qu’elle vient tout juste de se lever, car elle a les yeux tout enflés, elle semble sortir tout juste du lit. Je m’approche et lui dis amicalement : « hey, t’a ben la face bouffie à matin! , tout juste avant de me rendre compte que ce n’est pas Kathy. Bravo. La femme que je viens d’insulter me regarde et me dit mi-figue mi-raisin : « je fais si dure que ça? ». Je fonds. Sous ma tuque de laine, il doit faire 40 °C. Le reste de mon visage prend la couleur de mon nez. J’ai l’impression que mon antisudorifique vient de se liquéfier instantanément. Je balbutie « heu nooooonnn, pas du tout… nonnn , je vous ai prise pour… une amie ». C’est certain. Ça prend tout qu’une amie pour se laisser traiter de bouffie… À toutes les rangées de l’épicerie, je la rencontrais à nouveau et je prenais, par la même occasion, quelques degrés supplémentaires sous la tuque. Bon voilà. Fin de la parenthèse. J’ai fait un Charlie Brown de moi. Ce qui me ramène à mon sujet principal; je me rappelle plus comment j’ai connu mon ami Charlie Brown, mais cela fait un bail. J’en parle parce que pendant les Fêtes, à part insulter de parfaites inconnues, j’ai visité l’exposition « Le monde de Charlie Brown : la vie et l’oeuvre de Charles M. Schulz » à la Pulperie de Chicoutimi. C’est une exposition itinérante qui nous provient de la Fondation Charles M. Schulz, le créateur de Peanuts. Je n’ai pas de mémoire mais en lisant les informations sur les pièces exposées, cela m’a rappelé que j’avais dans ma bibliothèque une autobiographie pas mal intéressante qui s’intitule « Charlie Brown, Snoopy and Me » (d’où mon titre). L’expo a surtout revigoré tout l’amour que j’ai pour cette bande dessinée. Son intelligence, sa créativité, sa subtilité, son humour pourtant si simple. Ce trait de crayon. J’ai d’ailleurs bavé en voyant les crayonnés originaux. Quelle belle histoire que celle de Schulz et de ses personnages! Refusant que sa création soit reprise ou faite par un studio, comme l’ont fait avant lui Hergé et Disney, il a dessiné jusqu’à la fin ses bandes quotidiennes; mourant quelques heures avant la parution de la dernière. On voit d’ailleurs le dernier strip à l’expo: Snoopy sur sa niche, tapant sur sa Remington le texte d’adieu de son papa. Les souvenirs que cette expo m’a rappelés sont légions : les articles aux couleurs des personnages qui jonchaient mon premier appartement à Montréal (j’avais même des draps – on s’entend, qu’on était loin du bachelor-lounge-piège-à-fille !!!!!), ma quète dans toutes les bouquineries usagées pour trouver de vieux exemplaires originaux (ma meilleure collecte : Lennoxville près de Sherbrooke, lors d’une immersion anglaise – fallait me voir revenir en vélo avec la boîte de carton sur le guidon), mon sac d’école Snoopy (que j’avais au Cégep… – sans commentaires svp…), mais avant tout, le plaisir sans cesse renouvellé de relire et relire ces classiques de l’histoire de la bande dessiné. Si le coeur vous en dit, une super collection regroupant tout les strips de 1950 à 2000, un travail d’archives colossal, est en court de parution. L’éditeur Fantagraphics publie, à raison de deux livres par an, pendant 12 ans, tous les bandes créées par Schulz. C’est un must pour le collectionneur.

> Le monde de Charlie Brown : la vie et l’oeuvre de Charles M. Schulz

Du 6 déc 2008 au 12 avril 2009 – Pulperie de Chicoutimi.

> The Complete Peanuts – vol. 50-54, vol. 55-58, vol.59-62, vol. 63-66, vol. 67-70.

Le reste est à paraître… – Fantagraphics Book

Billets que vous pourriez aimer

Le jour G.

Aujourd’hui, sort le nouveau livre de Malcolm Gladwell: Outliers. Pour ceux qui ne le connaissent pas : prenez congé, courez chez votre libraire préféré et achetez The Tipping Point (Le point de bascule, en français) et puisque vous êtes déjà là, profitez-en pour acheter Blink (Intuition, en français), son deuxième livre, ce que vous apprendrez pendant cette journée en lisant Gladwell compensera la journée non facturée. Malcolm Gladwell, journaliste au Washington Post et au New Yorker fut nommé l’une des 100 personnalités les plus influentes de 2005 selon le Time magazine. Ses conférences sont courues à travers le monde (il sera à Montréal, le 3 décembre prochain), ses livres cités dans les universités et les magazines spécialisés et son blogue est visité par des milliers de personnes chaque jour. Peu de livres m’ont captivé autant que The Tipping Point , démontrant comment des changements mineurs, minutieusement planifiés et mis en œuvre, peuvent provoquer de véritables épidémies sociales et prouvant, par le fait même qu’avec un peu d’imagination et un bon levier on peut faire bouger le monde. Blink s’intéressait plus à la complexité des décisions instantanées : pourquoi certaines personnes font toujours des choix judicieux alors que d’autres prennent toujours de mauvaises décisions? Pourquoi certains n’ont qu’à suivre leur instinct pour réussir alors que d’autres ne font que s’enfoncer dans l’erreur? Lecture pas mal passionnante sur la façon dont le cerveau traite l’information. Voici donc le nouveau-né de Gladwell: Outliers (pas encore de titre français) qui vient foutre le bordel sur nos idées préconçues par rapport aux gens qui ont du succès. Brisant le mythe que la notion de talent est innée, il associe plutôt la réussite au travail acharné. Des exemples de cheminements comme ceux de Bill Joy (Sun Microsystems) et des Beatles démontrent bien sa théorie (avant le buzz de 1964, les Beatles avaient déjà joué 1200 fois devant un public , on est loin du coup de chance!). À l’ère des vedettes instantanées de Star Cacadémie, ce discours vient réhabiliter la notion noble du travail et de la persévérance au coeur du monde. Alors qu’une partie de la société tente de plus en plus de nous convaincre qu’il faut moins travailler pour être heureux, Gladwell confirme que le succès vient plutôt avec le travail, la pratique, la passion. Ce genre de théorie est loin de me déplaire. Comme beaucoup de gens, je n’ai pas hérité d’une entreprise, ni d’une fortune familiale, mais d’une notion du travail bien fait. Mon père m’a légué, par l’exemple, un héritage unique: la passion du travail; que les heures que l’on passe à travailler nous le sont rendus tôt ou tard : soit financièrement ou par acquisition d’une expérience. Quand je regarde autour de moi : je suis entouré de travailleurs acharnés… qui réussissent. Mes amis, mes clients font partie de cette classe de gens dont la somme de travail ne fait pas peur. On peut avoir des difficultés dans la vie, prendre de mauvaises décisions certains jours, mais le fond sur lequel nous sommes bâtis décide plus souvent qu’autrement si le succès nous sourira ou non. Je connais peu de grands travailleurs qui ne réussissent pas. Lorsque j’entends : « c’est facile pour toi, tu as du talent… », je n’embarque pas. J’aurais plutôt le goût de les inviter à me suivre dans le nombre d’heures que je travaille et après on parlera de facilité ou de chance. Le succès d’un sport passe par la pratique, je ne connais aucun athlète qui ne pratique pas. Aucun musicien ne performe s’il ne pratique pas. Les plus vieux disaient dans le temps en parlant de certaines personnes : il a gaspillé son talent… ils avaient tout à fait raison.

Aujourd’hui, sort le nouveau livre de Malcolm Gladwell: Outliers. Pour ceux qui ne le connaissent pas : prenez congé, courez chez votre libraire préféré et achetez The Tipping Point (Le point de bascule, en français) et puisque vous êtes déjà là, profitez-en pour acheter Blink (Intuition, en français), son deuxième livre, ce que vous apprendrez pendant cette journée en lisant Gladwell compensera la journée non facturée. Malcolm Gladwell, journaliste au Washington Post et au New Yorker fut nommé l’une des 100 personnalités les plus influentes de 2005 selon le Time magazine. Ses conférences sont courues à travers le monde (il sera à Montréal, le 3 décembre prochain), ses livres cités dans les universités et les magazines spécialisés et son blogue est visité par des milliers de personnes chaque jour. Peu de livres m’ont captivé autant que The Tipping Point , démontrant comment des changements mineurs, minutieusement planifiés et mis en œuvre, peuvent provoquer de véritables épidémies sociales et prouvant, par le fait même qu’avec un peu d’imagination et un bon levier on peut faire bouger le monde. Blink s’intéressait plus à la complexité des décisions instantanées : pourquoi certaines personnes font toujours des choix judicieux alors que d’autres prennent toujours de mauvaises décisions? Pourquoi certains n’ont qu’à suivre leur instinct pour réussir alors que d’autres ne font que s’enfoncer dans l’erreur? Lecture pas mal passionnante sur la façon dont le cerveau traite l’information. Voici donc le nouveau-né de Gladwell: Outliers (pas encore de titre français) qui vient foutre le bordel sur nos idées préconçues par rapport aux gens qui ont du succès. Brisant le mythe que la notion de talent est innée, il associe plutôt la réussite au travail acharné. Des exemples de cheminements comme ceux de Bill Joy (Sun Microsystems) et des Beatles démontrent bien sa théorie (avant le buzz de 1964, les Beatles avaient déjà joué 1200 fois devant un public , on est loin du coup de chance!). À l’ère des vedettes instantanées de Star Cacadémie, ce discours vient réhabiliter la notion noble du travail et de la persévérance au coeur du monde. Alors qu’une partie de la société tente de plus en plus de nous convaincre qu’il faut moins travailler pour être heureux, Gladwell confirme que le succès vient plutôt avec le travail, la pratique, la passion. Ce genre de théorie est loin de me déplaire. Comme beaucoup de gens, je n’ai pas hérité d’une entreprise, ni d’une fortune familiale, mais d’une notion du travail bien fait. Mon père m’a légué, par l’exemple, un héritage unique: la passion du travail; que les heures que l’on passe à travailler nous le sont rendus tôt ou tard : soit financièrement ou par acquisition d’une expérience. Quand je regarde autour de moi : je suis entouré de travailleurs acharnés… qui réussissent. Mes amis, mes clients font partie de cette classe de gens dont la somme de travail ne fait pas peur. On peut avoir des difficultés dans la vie, prendre de mauvaises décisions certains jours, mais le fond sur lequel nous sommes bâtis décide plus souvent qu’autrement si le succès nous sourira ou non. Je connais peu de grands travailleurs qui ne réussissent pas. Lorsque j’entends : « c’est facile pour toi, tu as du talent… », je n’embarque pas. J’aurais plutôt le goût de les inviter à me suivre dans le nombre d’heures que je travaille et après on parlera de facilité ou de chance. Le succès d’un sport passe par la pratique, je ne connais aucun athlète qui ne pratique pas. Aucun musicien ne performe s’il ne pratique pas. Les plus vieux disaient dans le temps en parlant de certaines personnes : il a gaspillé son talent… ils avaient tout à fait raison.

La photo est de Chris Buck/Corbis Outline

Billets que vous pourriez aimer

Découpons des coupons.

Un article, paru dans La Presse, a retenu mon attention aujourd’hui. Le ralentissement de l’économie ainsi que le prix élevé de l’essence ramènent le coupon de réduction à la mode. En effet, c’est ce que révèle le sondage de la firme de marketing ICOM, réalisé en mai auprès de 2099 répondants canadiens. Selon le sondage publié en juillet, 7 Canadiens sur 10 sont davantage enclins à utiliser le coupon lorsque l’économie bat de l’aile. Au Québec, c’est 6 sur 10. Les États-Unis est le chef de file du couponnage. En 2007, la distribution de bons de réduction a bondi de 6%, passant à 302 milliards. Au Canada, lors de la dernière récession de 2001, 122 millions de coupons ont été utilisés au pays, pour des économies totales de 128 millions $. Une hausse de 9 % par rapport à l’an 2000, après dix ans de déclin. Chez les 35-54 ans, 72 % des consommateurs sont plus enclins à utiliser des bons de réduction, contre 63 % chez les 18-34 ans. C’est en Ontario qu’on est le plus friand de coupons (70 %), tandis que le Québec arrive en bas de la liste avec 59 %. Le couponnage électronique qui compte pour moins de 1 % du marché des coupons gagne du terrain. Pas étonnant donc que couponmom.com ait vu le nombre de ses visiteurs doubler depuis un an et compte aujourd’hui 650 000 membres au États-Unis. Il existe plusieurs sites internet couvrant les rabais disponibles sur les magasins en ligne : livraison gratuite, rabais après un certain montant dépensé, tout est bon lorsque l’on veut attirer le consommateur. Ce qui m’a surpris dans le sondage c’est que le profil socioéconomique et démographique est très varié parmi les amateurs de coupons : les individus gagnant plus de 60 000 $ par année (70 %), autant que ceux gagnant moins de 60 000 $ (69 %), se tournent vers les coupons quand l’économie va mal. Qu’est-ce qu’il faut entendre et comprendre d’une telle étude? Donner plus à sa clientèle, tenter de le fidéliser, aller au-devant de ses attentes, lui faciliter la vie demeure encore la meilleure arme lors d’une récession. Au lieu de lui faire couper son budget, faites-lui dé… couper un bon de réduction…

Un article, paru dans La Presse, a retenu mon attention aujourd’hui. Le ralentissement de l’économie ainsi que le prix élevé de l’essence ramènent le coupon de réduction à la mode. En effet, c’est ce que révèle le sondage de la firme de marketing ICOM, réalisé en mai auprès de 2099 répondants canadiens. Selon le sondage publié en juillet, 7 Canadiens sur 10 sont davantage enclins à utiliser le coupon lorsque l’économie bat de l’aile. Au Québec, c’est 6 sur 10. Les États-Unis est le chef de file du couponnage. En 2007, la distribution de bons de réduction a bondi de 6%, passant à 302 milliards. Au Canada, lors de la dernière récession de 2001, 122 millions de coupons ont été utilisés au pays, pour des économies totales de 128 millions $. Une hausse de 9 % par rapport à l’an 2000, après dix ans de déclin. Chez les 35-54 ans, 72 % des consommateurs sont plus enclins à utiliser des bons de réduction, contre 63 % chez les 18-34 ans. C’est en Ontario qu’on est le plus friand de coupons (70 %), tandis que le Québec arrive en bas de la liste avec 59 %. Le couponnage électronique qui compte pour moins de 1 % du marché des coupons gagne du terrain. Pas étonnant donc que couponmom.com ait vu le nombre de ses visiteurs doubler depuis un an et compte aujourd’hui 650 000 membres au États-Unis. Il existe plusieurs sites internet couvrant les rabais disponibles sur les magasins en ligne : livraison gratuite, rabais après un certain montant dépensé, tout est bon lorsque l’on veut attirer le consommateur. Ce qui m’a surpris dans le sondage c’est que le profil socioéconomique et démographique est très varié parmi les amateurs de coupons : les individus gagnant plus de 60 000 $ par année (70 %), autant que ceux gagnant moins de 60 000 $ (69 %), se tournent vers les coupons quand l’économie va mal. Qu’est-ce qu’il faut entendre et comprendre d’une telle étude? Donner plus à sa clientèle, tenter de le fidéliser, aller au-devant de ses attentes, lui faciliter la vie demeure encore la meilleure arme lors d’une récession. Au lieu de lui faire couper son budget, faites-lui dé… couper un bon de réduction…

>Source : La Presse

Billets que vous pourriez aimer

Vous faites confiance aux inconnus?

Une étude menée par Universal McCann auprès de 17,000 internautes dans 29 pays intitulée « When did we start trusting strangers? » nous apprend que ceux-ci s’adressent beaucoup plus à leurs pairs, pour les aider à choisir des produits et services, qu’à toutes autres sources. Même dans les sphères pointues, telle la finance, les gens vont demander des avis sur des forums ou des médias sociaux et recevoir des conseils de la part de gens qui sont parfois de parfaits inconnus. L’étude démontre également un changement majeur dans la façon dont les gens communiquent à leurs amis et famille : désormais ils sont passés de consommateurs passifs à actifs. Le bouche à oreille n’a jamais été aussi fort que dans ces années de démocratisation de l’information. Écrire des blogs est ainsi passé de 28 % en 2006 à 44 % aujourd’hui, créer une page sur un réseau social de 27 % à 57,5 %! 82 % trouvent des informations sur un produit grâce à un moteur de recherche, 69 % vont encore sur le site officiel du produit recherché, mais 55 % regardent les commentaires laissés sur un profil personnel comme Facebook! Quant au discours du manufacturier, on doute toujours de son honnêteté. En ordre, la famille et les amis arrivent en premier avec un indice de confiance de 6.77 (sur une échelle de 10), les professionnels passent au second plan avec 6.16, les articles de presse de magazine, 4,64 et de journaux, 4,6. Des consommateurs « super-influents » avec lesquels les entreprises devront apprendre à jongler, mais surtout chercher à toucher, car ce sont eux maintenant les acteurs de cette nouvelle économie. « Les anciens médias sont remplacés par le consommateur et toute personne dotée d’une opinion et d’un ordinateur peut faire partie de ce groupe » conclut Tom Smith, Head of Consumer Futures, EMEA chez Universal McCann.

Une étude menée par Universal McCann auprès de 17,000 internautes dans 29 pays intitulée « When did we start trusting strangers? » nous apprend que ceux-ci s’adressent beaucoup plus à leurs pairs, pour les aider à choisir des produits et services, qu’à toutes autres sources. Même dans les sphères pointues, telle la finance, les gens vont demander des avis sur des forums ou des médias sociaux et recevoir des conseils de la part de gens qui sont parfois de parfaits inconnus. L’étude démontre également un changement majeur dans la façon dont les gens communiquent à leurs amis et famille : désormais ils sont passés de consommateurs passifs à actifs. Le bouche à oreille n’a jamais été aussi fort que dans ces années de démocratisation de l’information. Écrire des blogs est ainsi passé de 28 % en 2006 à 44 % aujourd’hui, créer une page sur un réseau social de 27 % à 57,5 %! 82 % trouvent des informations sur un produit grâce à un moteur de recherche, 69 % vont encore sur le site officiel du produit recherché, mais 55 % regardent les commentaires laissés sur un profil personnel comme Facebook! Quant au discours du manufacturier, on doute toujours de son honnêteté. En ordre, la famille et les amis arrivent en premier avec un indice de confiance de 6.77 (sur une échelle de 10), les professionnels passent au second plan avec 6.16, les articles de presse de magazine, 4,64 et de journaux, 4,6. Des consommateurs « super-influents » avec lesquels les entreprises devront apprendre à jongler, mais surtout chercher à toucher, car ce sont eux maintenant les acteurs de cette nouvelle économie. « Les anciens médias sont remplacés par le consommateur et toute personne dotée d’une opinion et d’un ordinateur peut faire partie de ce groupe » conclut Tom Smith, Head of Consumer Futures, EMEA chez Universal McCann.

Billets que vous pourriez aimer

3 ombres. Une larme.

Il y a de ces livres qui vous font rire, d’autres qui vous font réfléchir et ceux qui vous font pleurer. Trois ombres de Cyril Pedrosa fait partie de la troisième catégorie. Un livre touchant qui traite de façon poétique d’une situation on ne peut plus tragique. Roman graphique primé à Angoulème en 2008, Trois ombres raconte l’histoire du petit Joachim qui vivant sur une terre avec ses parents voit, un soir, apparaître des ombres sous la forme de trois cavaliers noirs. Son père voulant le protéger de ce danger, l’amène avec lui vers sa terre natale. Véritable quête, ils voyageront mer et monde pour se sauver. Y arriveront-ils? Il faut le lire pour le savoir. Magnifiquement écrit et illustré, Pedrosa exploite différents genres d’illustration passant de la plume au plomb, de la ligne claire au griffonnage et réussit malgré l’absence de couleur à nous faire voir au-delà du noir et du blanc. Édité chez Delcourt sous la collection Shampoing dirigée par Lewis Trondheim (« Ça lave la tête et ça fait des bulles. [Une collection où Lewis Trondheim met tout ce qui lui plaît] » dit le site internet) Trois ombres est un album à découvrir. En parlant de Lewis Trondheim, il sera très bientôt au Saguenay pour l’événement Zootropie 2 parrainé par la librairie Jiix, je vous reviens là-dessus plus tard.

Il y a de ces livres qui vous font rire, d’autres qui vous font réfléchir et ceux qui vous font pleurer. Trois ombres de Cyril Pedrosa fait partie de la troisième catégorie. Un livre touchant qui traite de façon poétique d’une situation on ne peut plus tragique. Roman graphique primé à Angoulème en 2008, Trois ombres raconte l’histoire du petit Joachim qui vivant sur une terre avec ses parents voit, un soir, apparaître des ombres sous la forme de trois cavaliers noirs. Son père voulant le protéger de ce danger, l’amène avec lui vers sa terre natale. Véritable quête, ils voyageront mer et monde pour se sauver. Y arriveront-ils? Il faut le lire pour le savoir. Magnifiquement écrit et illustré, Pedrosa exploite différents genres d’illustration passant de la plume au plomb, de la ligne claire au griffonnage et réussit malgré l’absence de couleur à nous faire voir au-delà du noir et du blanc. Édité chez Delcourt sous la collection Shampoing dirigée par Lewis Trondheim (« Ça lave la tête et ça fait des bulles. [Une collection où Lewis Trondheim met tout ce qui lui plaît] » dit le site internet) Trois ombres est un album à découvrir. En parlant de Lewis Trondheim, il sera très bientôt au Saguenay pour l’événement Zootropie 2 parrainé par la librairie Jiix, je vous reviens là-dessus plus tard.

Trois ombres | Cyril Pedrosa | Delcourt, Collection Shampoing

Billets que vous pourriez aimer

The Brand Gap.

Il y a toujours eu des tendances et des modes au niveau marketing, du « one to one costumer » des années 90 au branding d’aujourd’hui, se sont mélangées plusieurs notions comme celles du guérilla et buzz marketing. Sauf que jamais notion n’aura été autant nébuleuse et mal comprise, pour les entreprises, que celle du branding. Le printemps passé, j’ai assisté à une conférence à Montréal sur ce sujet et bien que rien de nouveau ne nous a été présenté, ce qui m’a le plus surpris est la mauvaise interprétation de ce que le branding signifie pour les gens. En fait, la confusion vient plus souvent qu’autrement quant à l’utilisation du mot. Commençons par dire ce que ce n’est pas en premier. Un branding n’est pas un logo, ni la déclinaison graphique d’une entreprise. Ce n’est pas non plus un produit. Le branding est ce que les consommateurs vivent par rapport à votre entreprise. Sentimentalement. L’expérience globale. Ce n’est pas ce que vous dites que vous êtes, mais bien ce qu’eux disent ce que vous êtes. Nuance majeure. On peut toujours tenter d’influencer par nos communications, mais ultimement c’est le client qui décide ce que vous représentez pour eux. Plus facile en théorie qu’en pratique. Cela rejoint un peu ce dont j’avais mentionné lors de ma lecture du livre Lovemarks de Kevin Roberts, où les gens vivent quasiment une relation d’amour avec leurs marques préférées. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le branding, des livres pas mal intéressants sont disponibles, dont un vraiment très bien fait, The Brand Gap. Ce n’est pas un livre récent (2003) mais il a la grande qualité d’être simple et concis. L’auteur Marty Neumeier démystifie la notion par des exemples clairs brillamment illustrés et explique comment créer une grande marque. À ma connaissance, il n’a pas été traduit en français.

Il y a toujours eu des tendances et des modes au niveau marketing, du « one to one costumer » des années 90 au branding d’aujourd’hui, se sont mélangées plusieurs notions comme celles du guérilla et buzz marketing. Sauf que jamais notion n’aura été autant nébuleuse et mal comprise, pour les entreprises, que celle du branding. Le printemps passé, j’ai assisté à une conférence à Montréal sur ce sujet et bien que rien de nouveau ne nous a été présenté, ce qui m’a le plus surpris est la mauvaise interprétation de ce que le branding signifie pour les gens. En fait, la confusion vient plus souvent qu’autrement quant à l’utilisation du mot. Commençons par dire ce que ce n’est pas en premier. Un branding n’est pas un logo, ni la déclinaison graphique d’une entreprise. Ce n’est pas non plus un produit. Le branding est ce que les consommateurs vivent par rapport à votre entreprise. Sentimentalement. L’expérience globale. Ce n’est pas ce que vous dites que vous êtes, mais bien ce qu’eux disent ce que vous êtes. Nuance majeure. On peut toujours tenter d’influencer par nos communications, mais ultimement c’est le client qui décide ce que vous représentez pour eux. Plus facile en théorie qu’en pratique. Cela rejoint un peu ce dont j’avais mentionné lors de ma lecture du livre Lovemarks de Kevin Roberts, où les gens vivent quasiment une relation d’amour avec leurs marques préférées. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le branding, des livres pas mal intéressants sont disponibles, dont un vraiment très bien fait, The Brand Gap. Ce n’est pas un livre récent (2003) mais il a la grande qualité d’être simple et concis. L’auteur Marty Neumeier démystifie la notion par des exemples clairs brillamment illustrés et explique comment créer une grande marque. À ma connaissance, il n’a pas été traduit en français.

The Brand Gap par Marty Neumeier