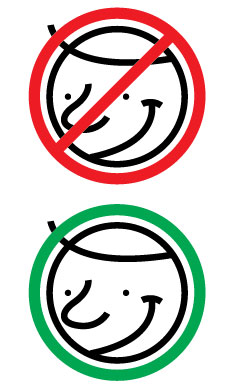

Con fort?

J’ai négligé ce blogue depuis des mois. Comme je néglige Facebook. Mis à part mes voyages. J’ai tout de même moins échangé. Moins joué avec mon logo. Moins présent sur les réseaux. Je suis sur autre chose. Je me suis investi sur un autre truc. Dans un projet d’écriture. Pas un billet d’humeur. Pas un statut rigolo. Je ne sais pas trop comment qualifier le tout encore. Récit. Roman. Rien.

Surtout rien. Parce que ça se peut aussi. Rien.

Rien pour les autres.

Peut-être.

Pas pour moi.

Pis c’est ben correct de même. Je n’ai pas d’attente. Je suis le premier lecteur. Qui décidera si c’est bon ou non. Poubelle et publier partagent quelques lettres. Pub entre autres. On ne s’en sort pas finalement.

Tout ça pour dire que ce projet me sort de ma zone.

Ma zone de confort.

Mon terrain.

Je ne suis pas en train de jouer dans ma cour. Sur ma patinoire.

Je vous en glisse un bout, tiens.

Voilà.

« J’ai écrit ça d’un trait.

Comme un crève un bouton.

Quand la peau se sent agressée sous la pression des index, quand le point rouge blanchit sous l’effort, quand l’éruption déchire la chair et sort de celle-ci telle l’éruption d’un volcan. La lave. Le sang. Le pus. La douleur. La peau froissée.

Les mots se sont affolés.

Les gens autour de moi, au café, se questionnaient sur ce gars devant son ordinateur, les yeux dans l’eau. Vieux fou. La barbe. La peau usée.

Puis, ils ont rapidement détourné le regard et repris leur vie.

Le gens reviennent toujours à leurs vies.

Un intermède. Une pub.

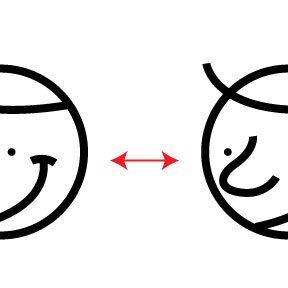

Les autres sont des publicités imposées dans une série à la télévision. Aussitôt, celles-ci passées, tel un fardeau obligé, on retourne au programme régulier.

Quand ma sœur a eu 10 ans, on lui avait offert comme cadeau d’anniversaire, un chaton. Un mignon petit grisou placé dans une boite de carton, provenant de l’épicerie du coin de la rue que maman avait enrubanné d’une boucle rouge vif. J’avais dessiné sur la boîte. Papa avait percé des trous tout autour, pour permettre au félin de respirer. Le petit marchait dans la caisse. Miaulait. Vendant tout de suite la surprise qui n’en était déjà plus une. Ma sœur était folle de joie. Quelques jours plus tard, je me suis levé avec ce qu’on pensait un rhume. Avril achevait, c’était le moment de l’année où notre mère nous grondait, ma sœur et moi, de trop rapidement avoir laissé tomber nos vêtements plus chauds pour des fibres plus estivales. Ma mère m’a servi du sirop Lambert et frictionné au Vick’s Vaporub. Les jours ont passé, et au lieu de m’améliorer, j’avais commencé à tousser plus creux. J’avais de plus en plus du mal à respirer. À la sortie de la clinique de pédiatrie où on m’avait diagnostiqué une crise d’asthme sévère due à une allergie aux chats, nous sommes revenus à la maison. Le souffle court, je me souviens de monter difficilement les marches de la maison, notre appartement était au deuxième étage de l’immeuble. Au milieu de l’escalier, j’avais aperçu mes amis, rassemblés chez le voisin. En rond, silencieux, leurs regards s’étaient portés sur moi pendant ma difficile ascension.

Le sentiment que j’ai eu à ce moment-là est le même qui me suit depuis des années: pendant que la terre s’arrête pour toi, que ta vie tombe en ruine, par la maladie, la mort ou le malheur, la terre continue de tourner.

Avec ou sans toi à bord.

Au moment où tu vis un événement des plus difficiles, il y a des gens qui ont le plus gros orgasme de leur vie, pendant que t’apprends que ton père va mourir du cancer, ton voisin vient d’être promu, avec un salaire qui va doubler.

À l’inverse, on n’a aucune idée de ce que le gars qu’on croise sur la rue, sa compagne de travail, son client vit chez lui ou chez elle pendant que toi, tu vis le plus beau des voyages.

Pendant qu’on m’avait hospitalisé, mes amis avaient continué à jouer. À rire. À vivre.

J’étais dans l’escalier et la photo que je me faisais de cette bande d’enfants rieurs en était une où j’étais surtout absent.

On a dû se débarrasser du chat.

La boîte a dû resservir au transport de la bête. Maman a dû nettoyer la maison de fond en comble.

Éliminer toutes traces de poils.

Comme si rien ne s’était passé.

Éliminer les traces »

Billets que vous pourriez aimer

Mes terres.

L’autre jour, je me suis retiré dans mes terres.

L’autre jour, je me suis retiré dans mes terres.

Je dis l’autre jour. C’est intemporel.

Je dis ça. Je dis rien.

Intemporel.

Hier. Avant-hier. Y’a quelques heures. Un mois.

C’était hier. Comme c’était y’a douze mois. Un an.

L’autre jour.

L’autre jour, je me suis retiré dans mes terres.

Un repli.

Comme à la guerre.

Quand l’ennemi cause une déroute.

Quand l’ennemi nous pousse dans nos tranchées.

Quand on pense qu’on ne gagnera pas.

La fin.

Le dead end.

Tes terres sont le dernier rempart pour sauver ta vie.

La dernière tranchée.

Le trou.

Avant de passer au trou.

Quitte à s’ensevelir pour vrai.

S’enterrer.

Vivant.

À la défaite, on préfère la fuite.

On ne veut pas perdre.

C’est humain.

Normal.

Drôle d’analogie, j’en conviens, car je ne suis en guerre avec personne.

Du moins, pas à ma connaissance.

Manifestez-vous, sinon.

J’imagine que la série de films sur la Deuxième Guerre mondiale, visionnés en rafale, m’ont influencé dans mes choix de mots.

Churchill. Eisenhower. Adair.

La guerre. Les tranchées. Se replier.

Bon, je n’ai pas mis le doigt sur l’ennemi, sur le bobo, comme on dit, mais quand j’ai commencé à écrire ce billet, je sentais qu’il fallait que je me retire.

Tout loin.

Y’a des jours comme ça.

Où l’ennemi, même inconnu, ne rampe pas loin.

Où le mieux, c’est de te retirer dans tes terres.

Refuser.

Vous comprendrez que je ne cause pas géographie.

Je ne suis pas devenu soudainement propriétaire d’un lopin de terre.

Gentlemen-Farmer.

Oubliez ça.

Ce n’est pas pour moi.

Je n’ai pas la graine.

Je vous parle de se retrouver en soi.

Se retirer à l’intérieur de soi.

De se réfugier quelque part sous son cervelet.

Sous ses cheveux.

Tout petit. Tout trapu.

Le dernier renfort.

Quand plus rien n’est là.

Que toi.

Y’a plein d’invitations auxquelles tu dis non.

Sans vouloir dire non.

Parce que.

Rarement c’est parce que tu n’aimerais pas être là.

Seulement que tu ne veux pas.

Ou ne peux pas.

Partager.

Partager ce qui est secret.

Ce qui est en toi.

Négatif.

Positif.

Tes terres.

C’est là.

Où peu de monde se rend.

Quelques-uns.

Les rares.

Ceux qui ont droit.

De te voir si fragile.

Nu.

L’âme à l’air.

L’arme à terre.

Sinon, personne n’a le droit d’entrer sur tes terres.

Si tu ne veux pas.

Personne.

Fermer la gate.

No Entry.

Ce n’est pas tout le monde qui veut vivre Occupation Double.

Mes terres m’appartiennent.

Entre pas qui veut.

Et c’est tant mieux.

Mes terres.

À moi.

Billets que vous pourriez aimer

Réflexion.

À plat. Recroquevillé.

À plat. Recroquevillé.

L’oeil pourtant ouvert.

Sur le patio, un oiseau immobile.

Pas sur ses pattes. Sur le côté.

La brise le revigorant l’espace d’un clin d’oeil.

Son plumage revivant sous le vent.

J’aurais pu croire que cette petite mésange dormait.

Si ce n’étaient de ces fourmis qui transitaient par son trou de cul.

Je sais.

C’était poétique avant que je vous scrape tout ça.

Mais la mort, ça n’a pas grand-chose de poétique.

Désolé.

J’ai ramassé l’oiseau au grand dam des fourmis. Vérifié son état. Mort. Et l’ai lancé sur la pelouse. Sans sentiment.

Le petit chat blanc des voisins le transportera peut-être sur leur balcon.

Faux triomphe. Faux trophée d’une fausse chasse.

Les félins sont souvent filous.

Quand j’étais jeune, ma mère craignait les oiseaux qui mourraient en se fracassant le crâne sur une vitre.

Annonciateur d’une mort prochaine.

Paroles de vieux.

Superstition.

Je ne suis pas un ornithologue.

Pas même intéressé.

Je trouve les oiseaux bucoliques.

Jusqu’à ce qu’ils chient sur ma voiture.

Encore le cul.

Décidément.

On dit que les oiseaux se trompent rarement dans leur trajectoire, mais quand ça arrive, c’est une question de vision.

Le reflet des vitres.

La réflexion.

Phénomène par lequel des ondes, des particules ou des vibrations se réfléchissent sur un obstacle.

Je fais mon savant, mais c’est tout ce que j’ai retenu de la physique à l’école.

Bête noire du secondaire.

Mauvais.

J’étais incapable de sciences.

C’était l’époque où on avait le droit de couler.

Le droit d’être mauvais.

C’était l’époque où on avait le droit à l’échec.

C’était l’époque des rangs centiles.

Où les notes annoncées à voix haute par le prof commençaient par les meilleures.

Quand, dans une classe de 30 élèves, après la nomination d’une vingtaine, tu n’as pas encore entendu ton nom et ta note, ça n’allait pas bien.

À part la physique, j’ai tout passé mes sciences sur la fesse. Même pas les deux. Une seule.

Et je suis toujours vivant.

C’était l’époque où l’échec était possible.

Mon père et ma mère m’ont dit de me forcer. D’étudier.

Au lieu d’aller pleurer chez le prof.

Pour que je passe.

C’était l’époque où un succès était un succès.

Pas un échec camouflé. Un vrai.

Mais je m’éloigne.

Je voulais seulement vous raconter cet oiseau.

Mort.

À cause de la réflexion.

Et si ce n’était pas de la réflexion de son image sur la fenêtre, mais sa réflexion sur sa vie qui lui aurait dicté son envol final.

Bang.

Mésange déprimée par trop de soleil.

Été interminable de canicule.

Trop de moustiques ou pas assez.

Probablement le résultat de la perte de contrôle des rois de la chaîne alimentaire qui ont bousillé le climat.

Et si c’était simplement ça.

Le constat réfléchi d’un oiseau qui ne voit pas le bonheur plus loin que son bec.

Je ne vois pas le bout du bonheur.

Mon nid vide.

Tiens une vitre.

Bang.

Fini.

Pourquoi pas ?

On pensera à une réflexion.

On ne cherchera pas plus loin.

C’est comme ça que meurent les oiseaux, non?

On n’autopsie pas les mésanges.

Encore moi leurs cerveaux.

Têtes de linotte.

J’en étais à ces réflexions.

Sur la vie des oiseaux.

Sur la mienne.

Celle des autres.

Celle de Jacqueline Jencquel.

Cette Française de 75 ans qui a décidé de mourir avant d’être malade, avant de subir les affres de la vieillesse.

Refuser le déclin.

Refuser que vieillir ce soit beau ou génial pour tout le monde.

C’était un peu le buzz de mon mur Facebook, cette nouvelle.

Cette mort assistée.

Réfléchie.

Je ne dis pas que c’est bien.

Ni que c’est mal.

Seulement que c’est une belle matière à réflexion.

Encore ce mot.

Qui nous ramène aux grands débats.

Aux grandes questions.

Le droit de mourir.

De décider de ce qui est bien pour soi.

Sans se soucier si ça fait l’unanimité.

Si ça fait plaisir à l’humanité.

Ce qui m’amène à vous parler de ma lecture du moment : Sapiens de Yuval Noah Harari. Et sa brève histoire de l’humanité. Livre qui dormait dans ma bibliothèque depuis trop de mois. Livre fascinant. Sur nous. Sur ce qui nous entoure.

Qui nous ramène à l’essentiel.

Sur notre histoire.

Loin. Loin.

Mais pas tant.

Celle où nous avions la cervelle de ce petit oiseau.

À aujourd’hui.

Celle où nous avons la cervelle de ce petit oiseau.

Couché sur le patio.

– – – – – – – –

Image d’oiseau de lorisworld

Billets que vous pourriez aimer

La rivière.

Aujourd’hui, la rivière était une glace.

Aujourd’hui, la rivière était une glace.

Un miroir.

J’aurais pu prendre une position de yogi, sur la tête, et regarder le reflet de la montagne devant. Et, pour un instant, croire que l’eau était disparue, laissant place au ciel au-dessus de deux improbables cimes.

Il était très tôt, mais le soleil chauffait déjà la terrasse. Les deux pieds sur un coussin, le dos à 45 degrés. Le cou plié. Le nez dans un livre. Une position à se faire rabrouer par son chiro.

On pourrait faussement croire que l’absence de vie de la rivière était une résultante de cette belle journée qui commençait.

On pourrait.

Mais ça serait mal connaître la rivière Saguenay.

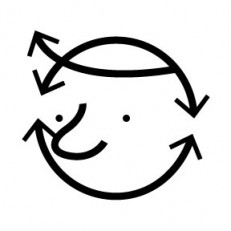

Chaque matin, depuis que j’habite devant, j’ai droit à un scénario différent. De nappe d’huile à des vagues agressives. Immobile, figée par la glace au mouvement subtile des banquises. La rivière est toujours là. À se recréer. À se redéfinir. À être quelquefois à l’opposé du temps: immuable sous le vent, déchainée sous le soleil.

Je la quitte calme, au crépuscule, sous des allures de carte postale, je me réveille dans la tourmente où le ciel et l’eau partagent la même furie.

Une toile vivante.

Imprévisible.

J’ai souvent l’impression d’être cette rivière.

De me lever dans la tempête, ébouriffée comme un chat tombé à l’eau, avec un nuage noir au-dessus de la tête. De me réveiller dans la plénitude. Une eau calme dans laquelle on voudrait entrer en créant le moins d’ondes possible. Un bonheur béat enfantin.

J’ai parfois le vague à l’âme.

Il y a des jours où l’épaisse brume m’empêche de voir la rive de l’autre côté.

Ces jours-là, l’eau me semble plus noire que jamais.

Impénétrable.

Du pétrole.

On pourrait y marcher.

S’y enliser.

Pourtant la veille, des kayaks sillonnaient la rivière. Sur cette eau bleue. Limpide. Où des oiseaux s’abreuvaient en plein vol sous l’absence de nuages.

Y a des jours où je vois la rivière comme si c’était la première fois.

Tiens, comme cette chute au printemps, apparue à la fonte des neiges, le long de la paroi rocheuse, de l’autre côté de la rive. Elle est disparue comme elle est apparue, sans faire de vagues, mais elle a accaparé mon regard et apporté un petit bonheur ces quelques matins, en sirotant un café.

Chaque jour est différent.

Sur l’eau, la routine n’existe pas.

C’est ce que je me dis chaque matin en me levant.

Tu es comment toi, la rivière, ce matin?

Moi, ça va.

Elle ne me répond pas.

Elle ne répond jamais.

Eau morte.

On forme un drôle de couple.

Moi, qui n’ai même pas le pied marin.

Un Pirate maboul.

Perché sur son balcon.

Mât de cocagne.

Aujourd’hui, la rivière était une glace.

Dans laquelle je me suis vu.

Les traits tirés de la nuit.

Les yeux à moitié ouverts ou à demi fermés.

Des vaguelettes sur mon visage.

Comme si la rivière passait dans mes veines.

À créer des remous.

Mais tout autant à pomper son jus au coeur.

Billets que vous pourriez aimer

Les boîtes.

Quand j’étais petit, j’avais de la misère à fermer ma boîte.

Quand j’étais petit, j’avais de la misère à fermer ma boîte.

Les mauvaise langues diront que c’est toujours vrai.

Pourtant, je peux passer des jours sans l’ouvrir.

Puis j’ai grandi et j’ai rêvé de faire mes boîtes pour quitter le nid familial. Vivre ma vie.

Boîtes de nuit.

J’ai rempli des boîtes avec d’autres.

Ça m’a emballé. Au début. Cette vie rangée.

Puis quand ça allait mal, je me suis paqueté.

Et quand ça n’allait pas mieux, ben, j’ai paqueté.

Je suis reparti quelques fois avec moins que j’avais au départ.

Boîte de mouchoirs.

Au niveau professionnel, j’ai toujours voulu travailler dans des boîtes de pubs géniales.

Boîte à idées.

Puis je suis tombé dans le panneau des grandes boîtes.

Ça aussi ça m’avait emballé. Au début.

Boîte à surprises.

Puis je me suis senti sardine.

Alors j’ai refait mes boîtes.

Aujourd’hui. Je dirais que je cartonne plus que jamais.

Je n’ai pas trop l’impression d’être enfermé.

Think outside the box.

Le coloré défunt père d’un de mes amis disait, dans sa grande sagesse, qu’on passe d’une boîte à l’autre et qu’à chaque étape de notre vie, celle-ci rapetisse de plus en plus. On passe d’une grande maison familiale, on la quitte et par la suite, les enfants aussi. Puis on vieillit pour finir en CHSLD, dans encore plus petit, pour terminer en fin de compte, enfoui dans le sol ou réduit en poussière dans une boîte encore plus petite. Bon, certains diront que c’est une image pessimiste de la vie. J’y vois plutôt une lucidité.

Boîte à souvenirs.

C’est à ça que j’ai pensé quand j’ai ouvert la porte de la remise, pour la première fois depuis l’automne dernier. J’en ai profité pour faire l’inventaire de ce quelle contenait. Je n’ai pas compté beaucoup de boîtes. Quelques trucs sans importance. Qui n’en prendront de toute évidence pas davantage plus le temps avancera.

Boîte à malice.

J’ai réalisé à ce moment que j’avais beaucoup moins de stock qu’il y a une dizaine d’années. Quelques vieux emballages contentant des brides de vies antérieures. Des vestiges d’adolescence, d’années universitaires. J’avoue ne pas avoir fait une fouille archéologique. Quelques regards ont suffi. Quand tu as déménagé ses affaires là à toutes tes étapes, il n’y a rien de sorcier. Tu sais d’où ça vient. Même si tu ne sais pas trop pourquoi c’est encore là.

Boîte de conserve.

J’ai une drôle de relation avec les boîtes.

Je ne suis plus du tout attaché à celles-ci.

En fait, je réalise que j’ai juste été paresseux jusqu’à maintenant de les avoir traînés de vie en vie.

Comme des boulets.

Une ancre stoppant le navire.

Pourquoi les garder?

Je n’en sais rien.

Boîte de Pandore.

La grand-mère de mes enfants écrivait au stylo une date sur chacune des boîtes qu’elle plaçait dans le sous-sol ou le grenier. Quand elle décidait qu’elle faisait du ménage, elle regardait la date sur les boîtes et si elles n’avaient pas été ouvertes depuis cette période, elle les jetait sans les ouvrir. Sa philosophie étant que si elle n’avait pas eu besoin des choses qu’elles contenaient depuis des années, c’était un bon signal pour s’en débarrasser.

Boîte vide.

À l’époque, ça m’avait fait rire.

Mais, j’aurais été incapable de faire ça.

Mes choses.

M-E-S-A-F-F-A-I-R-E-S.

Aujourd’hui, si.

Sans problème.

La foudre tomberait sur la remise et je dirais cool.

Enfin.

Débarrassé.

Merci.

Boîte-cadeau.

Billets que vous pourriez aimer

Monsieur, svp, êtes-vous heureux?

J’adore Vincent Delerm.

J’adore Vincent Delerm.

Tous ses albums.

Encore plus les derniers. Dans lesquels il a laissé tomber son côté léché, bon-garçon trop-bien.

Je l’aime encore plus depuis que ses albums sont remplis d’échantillonnages, de grichous, d’imperfections.

J’adore surtout Vincent Delerm pour ses textes. Comme son père, Philippe, il signe une poésie si simple qu’elle a le pouvoir de te désarçonner.

Les mots simples sont ceux qui te font fondre.

Que je t’aime, n’a d’ailleurs que quatre syllabes.

Ne me quitte pas en a cinq.

Non. Une.

Les mots les plus simples sont les plus incisifs.

Coupants.

Dans son dernier album «À présent», la trop courte pièce de 51 secondes «Êtes-vous heureux?» où s’entremêlent un remix de piano et un vieux vox pop d’une animatrice qui demande à des personnes âgées si elles sont heureuses, me chamboule à chaque reprise.

Bizarre.

Une chanson si simple.

À la limite, même pas une chanson.

J’avoue être plutôt scotché sur le vox pop.

Les réponses des petits vieux.

Qu’est que ça peut vous foutre.

Ça dépend de ce que vous appelez heureuse.

Non.

J’ai eu du bonheur, du malheur, j’ai eu un petit peu de tout dans ma vie, faut bien partager un peu.

Je suis trop vieux.

Des réponses tellement lucides.

Vraies.

À mille lieues des instagrammeux.

Avec leur bonheur de carton-pâte.

De bonheur retouché.

Comme ces statuts Facebook où le plus beau moment de toute ta vie est arrivé – alors que tu a à peine réalisé 10% de celle-ci.

Le plus meilleur de l’encore plus beau voyage de toute ta vie, pis de ta mort pis aussi de ta résurrection.

Pourquoi cette quête d’être heureux?

Pourquoi le crier si fort que vous l’êtes?

REGARDE COMME JE SUIS HEUREUX.

REGARDE-COMME-JE-SUIS-HEUREUX.

R-E-G-A-R-D-E.

Parce que c’est quoi être heureux?

C’est quoi au fond?

Ce sentiment si fragile.

Intangible.

Qui apparaît tout à coup pour rien.

Qui s’effrite pour encore moins que rien.

Tellement nombriliste.

Le fait d’être heureux est avant tout personnel.

Hier, le flétan qui se mêlaient aux piments forts, l’oignon rouge et les feuilles de céleri, l’odeur qui s’en dégageait, je suis certain qu’à ce moment là, j’étais heureux.

Quand j’ai trouvé le mot que je cherchais.

Quand j’ai attendu mon dernier vol à l’aéroport.

Ce but marqué dans un match de hockey que je regardais.

Une partie de Yahtzee gagnée.

Cette phrase magnifique dans ce livre que je lis.

Du chocolat noir.

Je sais que c’est futile.

Tout ça.

Mais je pense que le bonheur est là.

Dans ces petites choses.

Sinon, ben, c’est trop compliqué pour moi.

Beaucoup trop.

Je suis fait de porcelaine.

Qui se brise à rien.

Qui s’effrite à rien.

J’ai toujours vu le bonheur comme un truc trop complexe.

Comme une montagne à gravir.

Sans avoir le gabarit pour y arriver.

Comme une grosse bouchée.

Une grande enjambée.

Trop pour moi.

Alors je préfère m’attarder aux petites choses.

Sinon je suis déçu.

J’angoisse.

Monsieur, svp, êtes-vous heureux?

Oui.

Non.

Ça dépend.

Billets que vous pourriez aimer

Push-push.

Samedi, j’ai acheté des crevettes.

Samedi, j’ai acheté des crevettes.

Je les ai décortiquées.

J’ai jeté les carcasses à la poubelle.

Et puis on a mangé, ma blonde et moi.

Dimanche, jour de ménage, ça sentait bon.

J’ai quitté la maison en fin de journée pour ne revenir que le lendemain.

Lundi, comme j’ai de fines herbes à m’occuper, je suis repassé par le maison avant d’aller au bureau.

Ben oui. Certains ont des animaux de compagnie. D’autres des plantes. Moi, j’ai des herbes. C’est comme des plantes, sauf qu’on les mange. Non. Non. Je n’ai pas de compte d’Hydro-Québec exubérant: je parle de basilic, origan, coriandre, etc.

De vraies herbes.

Bref. Je suis rentré lundi matin.

Ça sentait le cadavre dans la maison.

Bon.

Comme je n’y étais pas. Je me suis dit : fiou, ce n’est pas moi.

Je ne suis pas mort.

On ne sait jamais. À mon âge.

On peut mourir la nuit.

S’étouffer.

Mourir sans le réaliser.

Mais je n’y étais pas.

Ça sentait la carcasse-de-crevette-jetée-dans-la-poubelle.

Bref. La marde.

J’ai fait un sac. Jeté le sac. À l’extérieur.

Mais l’odeur n’est pas partie tout de suite.

Ce n’est pas instantané.

Les gens qui se sont déjà séparés comprendront.

Mardi, en revenant de la broue avec les gars, j’ai constaté, en jetant un truc dans la poubelle, que ça sentait encore.

J’ai sorti le Febreze et j’ai fait push-push.

Ben ouais.

Je n’ai pas fouillé pourquoi.

Je n’ai pas cherché si.

Ni analysé quoi.

J’ai fait push-push.

J’ai mis du sent-bon.

Du parfum par dessus la crasse.

Comme on dit.

Je l’ai réalisé rapidement.

À chaque fois que j’ouvrais l’armoire dessous l’évier.

Ça sentait le faux bon.

Le similipropre.

Pis j’ai réalisé là que je faisais ça souvent.

Pusher du simili bon sur du vrai mauvais.

Pour tenter de l’oublier.

Comme l’acné. Plus tu tentes de la cacher, pire c’est.

Séktala? Rgien. Té sur? Baouais. Taspasunbouton? Non.

Bref. Ça.

Camoufler que ça ne va pas.

Mentir.

Faire semblant.

Ça pue.

Comme le push-push que tu saupoudres.

T’as chié? Ben non.

Les narines ben écartillées.

Ouais, je sais que ce n’est pas tous les jours qu’on jette des carcasses de crevettes. Des fois, on jette des peaux de bananes, de pommes pis ça sent bon, mais jamais ben ben longtemps.

Ce qu’on jette, ça vient rapidement à puer.

C’est ça qui est ça.

Au travail. Dans nos vies.

C’est ça.

Ce texte rime à quoi?

Que j’ai passé une mauvaise nuit.

À me lever 3 fois pendant la nuit.

À penser à plein de trucs désagréables.

À rien de mauvais.

Rien de si pire que ça.

De la chnoute.

À un truc qui pue.

Comme une carcasse de crevette.

Sans m’en rendre compte, j’ai dû me lever.

Prendre le Febreze.

Pis faire push-push.

Pour rien.

Pour masquer la réalité.

J’ai ben pas pu bien dormir.

Billets que vous pourriez aimer

René et moi.

En camping avec mes parents à Roberval. Au Mont-Plaisant.

On fait partie du Club Caravaning Saguenay et comme chaque année, tous les clubs de la province se rencontrent. Cette année -là, on n’ira pas loin. Papa et maman sont contents, ma soeur et moi un peu moins. Camper au Lac, ce n’est pas comme aller camper à Gatineau ou en Mauricie : c’est moins exotique.

Bref, on se ramasse à Roberval.

Chaque rassemblement est une occasion pour mettre les clubs en compétition. Sportivement, bien sûr, mais tout autant pour voir comment le club réussit à paraitre comme un groupe innovateur et homogène. Fers à cheval et pétanques, tous les sports étiquetés camping y passent. Et il y a aussi une autre compétition en soirée, celle des talents amateurs. Les chansonniers, les raconteurs, les humoristes s’y pavanent.

C’est là que j’interviens.

Ou pas.

J’ai 10 ans.

La coupe au carré.

Fan fini de René Simard.

Dont je connais toutes les chansons.

Imite la voix à la perfection.

En fait, j’aurais pu être lui.

Comme 10,000 enfants de mon âge à cette époque.

Marc, c’est toi qui va représenter le club pour la compétition.

Tu vas nous pousser une petite toune des Simard.

Pis on va gagner.

Moi, du haut de mes 10 ans, j’ai dit non.

Pas question.

Et là, mes parents m’ont dit : ben là, Marc, fais pas simple, va chanter.

Pis là, j’ai redit non.

Maman avec sa voix douce m’a dit : Marc, va chanter. Tu es tellement bon.

Et j’ai dit encore non.

Et papa est venu avec ses gros yeux. Il n’a pas parlé. Papa ne parlait pas. Mais je pouvais lire. VA CHANTER. En majuscule.

Et puis, y a eu le papa de mon ami. La maman de mon ami. En fait, tous les parents du club sont venus se pavaner devant moi.

Sans succès.

Va chanter, Marc.

Non.

Je ne veux pas.

On m’a offert de l’argent.

On a tenté de me forcer.

On m’a intimidé.

On a tenté de m’amadouer.

Non.

Je n’ai jamais voulu.

Je n’ai jamais participé.

Et puis, on a présenté personne au concours.

Le soir, dans la roulotte, y avait un silence de mort.

Couché dans mon sac de couchage, j’ai commencé à chanter «l’oiseau».

Pas longtemps.

À peine un couplet.

– Ho non, fais dodo.

Je vais écrire ça, mais j’aurais tendance à dire que c’est plus « ta gueule! » qui s’est dit ce soir-là.

De papa ou de maman.

Je ne sais pas de qui.

Je connais les brumes claires…

————-

Je suis le petit blond sur la photo. Prise à Ferland-Boileau pendant les vacances d’été.

Fan fini je vous dit.

Billets que vous pourriez aimer

Travailleur de l’ombre

Papa : Ta mère m’a montré la dernière brochure que tu as réalisée… Beau travail! C’est vraiment une job de pro…

Papa : Ta mère m’a montré la dernière brochure que tu as réalisée… Beau travail! C’est vraiment une job de pro…

Moi : Merci ‘pa…

Papa : C’est toi qui as fait les photos?

Moi : Non.

Papa : Ha… T’as fait les textes?

Moi : Non plus.

Papa : … ce n’est tout de même pas toi qui l’as imprimé, hein?

Moi : Non plus, ‘pa.

Papa : Mais t’as fait quoi?

Moi : Tout. Et rien. C’est plutôt complexe…

Papa : Ho…

C’était il y a longtemps. Dans les dernières années de sa vie, mon père disait qu’il savait un peu plus ce que je faisais comme métier, mais j’ai toujours eu des doutes. Pas que je sous-estimais ses capacités à comprendre, loin de là; mais c’est que même après toutes ces années, j’ai encore de la difficulté à expliquer ce que je fais «vraiment» dans la vie à des gens qui n’en connaissent pas les subtilités.

Comment expliquer à un quidam que la brochure qu’il tient dans sa main, cette brochure même dont tu t’attribues la réalisation ne porte en elle que tes idées ou tes choix. Que le texte a été confié à une rédactrice dont c’est le métier d’écrire, oui, tu l’avais un peu orienté, peut-être même que tu lui avais suggéré un titre, mais le texte portera sa signature. La photo était assurée par un professionnel et son assistant, que même si tu as mis tout ça en place: l’attitude des mannequins, l’éclairage souhaité, le cadrage… oui, oui c’était le nom du photographe qui apparaissait sur la photo. Et pas le mien. Quant à l’imprimeur, je voudrais bien, mais mise part avoir bien préparé le document pour éviter les problèmes techniques, je n’aurai que donné le OK de presse.

Mais t’as fait quoi?

Ben, j’ai participé à tout.

Ho…

En design ou en pub, on travaille souvent dans l’intangible. On soumet des idées, on travaille des lignes, on propose des concepts, mais contrairement à l’exécutant final, qu’il soit illustrateur, graphiste ou photographe, on ne laisse pas vraiment de traces. Dans la liste des reconnaissances, y aura au premier rang, le client pour qui tu as produit une pièce. Son logo est sur la pub. On lui dira, elle est hot ta pub, client.

Demain, on se rappellera du texte de la rédactrice, ce texte, qui lui vaudra sûrement une reconnaissance et du travail supplémentaire. Même chose pour le photographe dont on félicitera la maîtrise et le talent.

Et on se souviendra peut-être un peu de moi.

Peut-être.

Le travailleur de l’ombre.

Celui dont le crédit n’apparaît à nulle part.

J’en parle comme si ça me dérangeait. J’avoue que pas du tout.

Je vois ce que je fais simplement comme un travail.

Pas une œuvre d’art.

Quand je publierai un roman. Mon nom sera sur la couverture. En bold.

Si je vends des toiles, sur les murs d’un salon, d’une galerie ou d’un musée, elles porteront ma signature.

Pour le reste, je fais partie de l’équipe.

Un maillon.

Un liant.

Pour que ça se tienne tout ça.

Hey, Marc, elle est hot ta pub.

Ho merci.

Mais je n’ai pas fait grand-chose.

Faudrait surtout féliciter la rédactrice.

Et le photographe.

Je n’ai pas fait grand-chose.

Juste eu une petite idée.

Billets que vous pourriez aimer

10 ans.

Tu étais sur ton lit à l’hôpital.

Tu étais sur ton lit à l’hôpital.

Tu allais en sortir quelques semaines plus tard.

Pour y revenir.

Et ne plus en ressortir.

Du moins, pas vivant.

On était au début février.

Tu t’en souviens, papa?

Je venais t’annoncer que je quittais associé et employés.

Normalement, tu te serais abstenu de parler. De peur de m’influencer et que je me trompe dans ma décision. Pas cette fois. Tu m’as dit, vas-y. Et tu m’as fait un chèque. Tu ne voulais pas que je me finance autrement.

J’ai compris à ce moment-là que tu ferais partie un peu de ce processus. Toi qui n’as jamais eu la possibilité de partir ta propre affaire. Là, dans des tes yeux malades, je lisais de la fierté. C’est toi qui te lançais en affaires. Par procuration.

Ça fait 10 ans de ça.

T’es parti 8 mois après ce moment-là.

Tu n’as même pas vu mon bureau. T’aurais dit que c’est spécial comme déco. Pour ne pas me froisser.

Ça fait maintenant 10 ans que je travaille seul.

Et plus de 25 ans que je ne travaille pas pour un employeur.

Que je signe mon propre chèque de paie.

C’est fou comme le temps passe.

10 ans de Traitdemarc™.

10 ans de ce blogue aussi.

Nés en même temps.

Je pense que tu aurais été fier.

En tout cas, moi je le suis.

En 10 ans, j’ai travaillé avec de grandes entreprises habituées à confier leurs trucs à de grosses boîtes. Pour la plupart, elles sont encore avec moi.

Pas avec une grosse boîte. Moi.

Moi, le gars tout croche, en jeans, les cheveux en bataille, mauvais en présentation, qui parle trop vite et qui escamote les mots. Qui cache sa gêne en parlant beaucoup. Le gars pas très business. Indiscipliné en réunion de production. Qui peut retourner un appel après 4 jours. Qui donne des cheveux gris aux adeptes des tableaux d’échéancier. Frisant constamment le deadline.

C’est moi, ça.

Mais tout autant, le créatif. Qui se creuse le coco. Tout le temps. La nuit, comme le jour. À griffonner. À rejeter les premières idées. À recommencer ce qui aurait pu passer. Parce qu’à moi, ça ne plaisait pas. À être plus critique envers moi-même que ne l’est le client. Parce que ça, c’est indispensable de ce que je présente: jamais un concept auquel je ne crois pas. Une idée faible.

C’est aussi moi, ça.

Le gars qui tisse des liens avec ses clients. Qui deviennent des amis. Avec qui je parle de choses plus importantes que des logos et des Pantone™. Des gens. Pas des entreprises. Des personnes. Avec des soucis. Mais aussi des joies. Qu’on partage. Je ne voudrais pas faire des affaires autrement. En fait, je ne sais pas comment faire autrement. Et bien heureux de ça.

Je suis aussi le gars qui travaille fort. Encore aujourd’hui. Pas de bullshit. Pas de passe-droit. De la sueur de bras. Et de cerveau. Trop? Je ne pense pas que travailler est une maladie. L’équilibre n’est pas seulement dicté par un horaire. La conciliation travail / famille / amour / amis / loisirs, c’est pour moi une zone floue. Je ne crois pas au 9 à 5. Je ne crois pas au modèle traditionnel. Tout tracé d’avance.

Je suis comme ça depuis 10 ans.

Mon père et ma mère vous diraient depuis que je suis tout petit.

Même chose pour les cheveux.